发布日期:2025-04-08 22:05 点击次数:54

建中国人自己的现代化港口!湛江港开港传奇 | 光影记忆⑦

1957年8月,湛江港第一作业区,6台门机巍然矗立,一艘千吨级外国轮船停靠岸边,另一边,沿着黎湛铁路开来的火车刚刚抵达,码头上工人正忙着装卸货物,这时,南方日报摄影记者赵慕志端起相机,定格下湛江港开港初期繁忙的一幕。

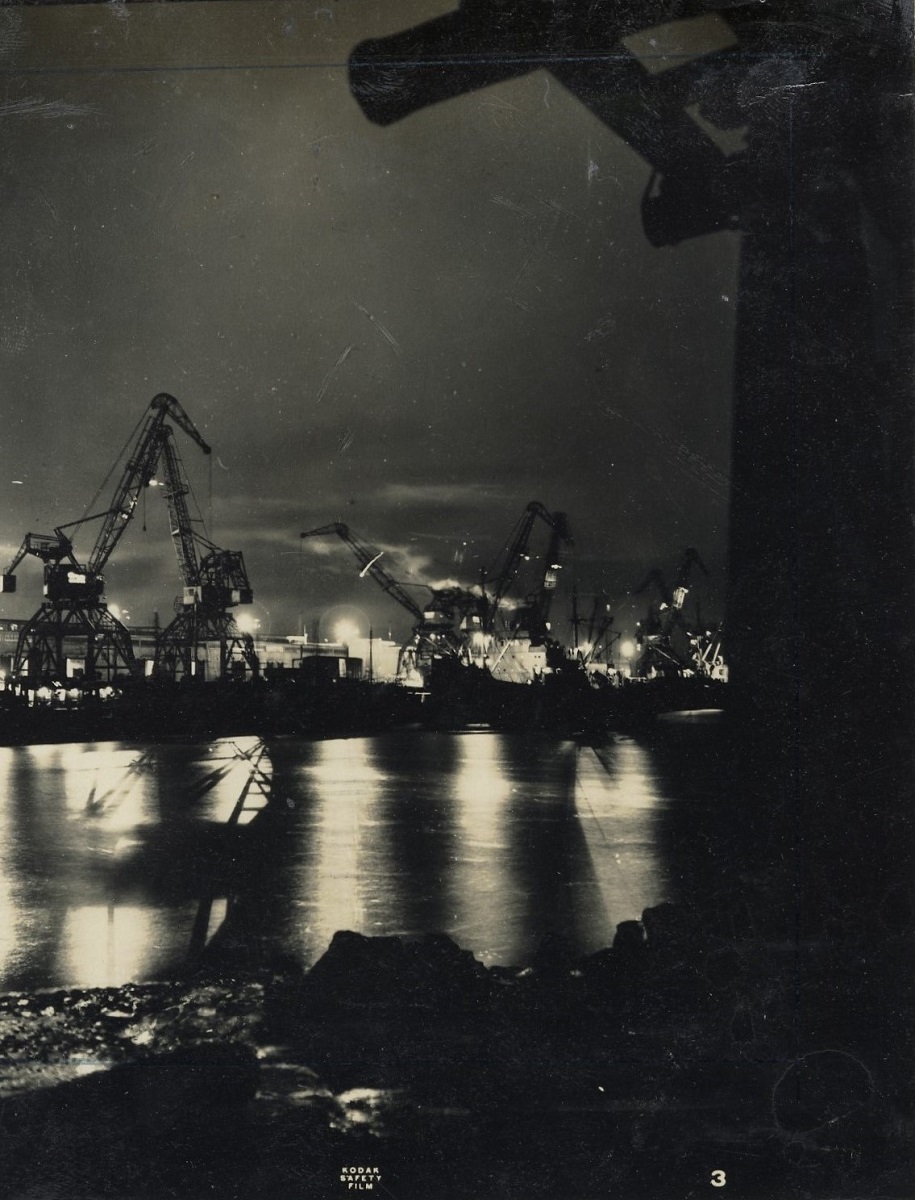

1957年,繁忙的湛江港。(来源:《光影:南方报人75年镜头实录》)

“看!这个位置是二号泊位,这是1号仓库、3号仓库。”湛江港务局原策划处处长陈立新自小与湛江港一同成长,看着《光影:南方报人75年镜头实录》上的照片,不假思索便认出了第一作业区的布局。

湛江港是新中国第一个自行设计和建造的现代化港口,如今已发展成为国家12个主枢纽港之一、华南地区唯一通航40万吨船舶的世界级深水港口。它的建设背后有着怎样的故事?我们踏上寻访之路,找到了三位珍贵的见证者——92岁的林世英、84岁的陈世英和75岁的陈立新,共同回忆湛江港自力更生、艰苦奋斗的开港历史。

荒滩筑大港 一年建成2个万吨级泊位

新中国成立初期,全国百废待兴,而在祖国大陆最南端,一项意义非凡的建设即将拉开帷幕。

“湛江港的建设,从一开始就与我们国家的安危密切相连。”陈立新,这位在港口奋斗多年,又钻研湛江港发展数十载的老港口人,谈及湛江港,眼中饱含深情,缓缓道出港口在曲折中新生的历史。

时间回到1953年,为打破美国的军事经济封锁,发展对外贸易和巩固国防建设,中央决定在湛江建设一个新的商港。紧接着,一个关键问题摆在眼前:湛江港是自己建还是请外国援建?中央提出必须“是我们中国第一个自己规划、自己设计、自己施工的现代化的港口”。

湛江港的建设,在当时面临巨大困难,首要问题是设计方案的抉择。

“一开始提出的突堤码头方案,因为缺乏深入调研、未充分考虑我国的财力和物力状况而未被采纳。后来经实地调查,设计人员重新设计出顺岸码头方案,工程概算大幅减至7211万元,仅为突堤方案的一半。当时国家物资匮乏,每一笔资金都承载着国家的希望,容不得半点浪费。”陈立新感慨道。1955年7月4日,湛江港建设方案顺利通过,建港工程被列为我国“一五”计划的重点建设项目。

起初,码头建设遇到了地质硬、地质复杂的难题,2天才能打1根桩,以此速度,光打桩就要3年时间,总工程师谭真提出“钢桩冲捣法”,“一边用高压水冲,一边打桩,这样不仅速度快,还能减少断桩,节约成本。”陈立新解释道,“这样下来,每天可打7根,3个月便完成打桩任务。”

疏浚航道也是筑港的大工程。1955—1957年,疏浚工程实际挖泥量达550万立方米,这大约需要21.15万辆大型渣土车才能运完。

当时湛江港缺乏一艘能满足工程需要的挖泥船,谭真等人得知海南榆林有一艘被炸沉的大型挖泥船,于是派人将它打捞起来,结果残船支离破碎,英国工程师断言修不好。工人就自己动手修复,最后经过改装,成了挖泥船的主力。“筑港工人身上有种大无畏精神,这么大的挖泥量在如此艰苦的条件下还能完成任务,他们付出的努力超乎想象。”陈立新感叹道。

筑港工地上,230多名干部组织协调,10000多名民工昼夜奋战,100多艘民船、1000多辆牛车穿梭运输,还有全国调配7万多吨钢材、水泥等物资以及拖轮、打桩机等大型设备,展开建港万人大会战。

“我记得那时全国调来了很多技术人员,他们没有地方住,就在荒滩上搭草棚,战严寒、斗酷暑,条件十分简陋。”湛江港务局原工会主席林世英从1953年就分配到这里工作,见证了筑港初期自力更生、艰苦奋斗的岁月,“我负责后勤保障工作,虽然不在前线筑港,但工地上哪里需要人手,我就往哪里调配,让前线没有后顾之忧。”

1956年6月,新港之夜。(摄影:赵慕志)

从1955年7月31日打下第一根桩,到1956年5月1日第一个万吨级泊位建成,宣布开港,再到1956年6月又一个万吨级泊位建成,湛江港第一作业区大体成型。“一座大型现代化万吨级海港,以如此惊人的速度建成,实为一件非常了不起的大事,大长了中国人的志气。”陈立新满脸自豪。

机械代人力 发展60载年吞吐量达亿吨

开港之初,湛江港安装了6台匈牙利进口门机,高大的机身、灵活的机械臂,让装卸变得更高效。而在此之前,湛江的码头完全依靠人力。林世英曾在湛江旧码头——长桥码头办公,“以前码头作业条件极为艰苦,轮船只能停泊在大海中间,货物需要先用木头船接驳,再运到桥头边,工人则通过架起的跳板,将货物扛到堆场上,一不小心就摔到海里去了”。

开港后,码头上门机、拖车、铲车、抓斗等现代化机械一应俱全,但港口想要真正运转起来,光有码头硬设施还不够,还需要技术人才软实力。

1956年12月27日湛江港正式提前使用时,只有14名从大连、青岛等地调来的技术人员,还有派往上海、黄埔等港短期培训回来的67名“新兵”,以及从湛江旧码头转过来的“苦力”工人和新招收的人员,他们大多文化、技术水平低,但在一线实践中逐步成长为港口当之无愧的主人。

陈立新的父亲就是“新兵”中的一员。“我父亲原是旧码头工人,开港时成为最早的一批职工,他到省里参加培训,回来后带班管理数百名码头工人,教他们打包和码放货物等,提高港口装卸效率。”陈立新说道,“我父亲这些普普通通的一线装卸工人还发明出连环起吊法,利用废旧钢丝绳编成网兜,便利铁矿石快速装卸,我在上海海运学院上大学时还在教材上见过这个案例。”

先进的设备、工艺带来的最直观的变化便是吞吐量提升。1957年,港口吞吐量达到79万吨,成为华南海上运输西线的一个中心枢纽及我国西南大陆地区的一个重要门户。60多年过去,如今的湛江港,年货物吞吐量已达亿吨级,并于去年12月15日实现40万吨级船舶常态化夜泊。

1月22日,湛江港码头货如轮转。(摄影:王景春)

湛江港务局原副局长陈世英,从1968年踏入港口,到1998年退休,在这片港湾坚守了30年,见证了湛江港的飞速发展。他和林世英、陈立新三位老港口人,曾每月参与码头装卸工作,头戴安全帽,穿梭在堆积如山的货物间,面对一两百斤的货物,毫不退缩,弯下腰将货物稳稳地扛在身上,脚步沉重而目光坚定。回忆往昔,陈世英笑道:“我们老一代能干这个,现在的年轻人没有必要干这个。时代在进步,港口的发展也需要我们不断适应新变化。过去靠人力,现在靠科技,年轻人要用智慧让港口变得更智能、更高效。”

回望湛江港60多年历史,陈世英感慨道:“从以前的门吊个人炒股如何加杠杆,到现在的桥吊、皮带运输自动化系统,港口从人力为主、机械为辅逐渐发展到机械为主、人力为辅,甚至实现无人化操作,这是时代进步、社会进步、国家富强的表现。”

Powered by 炒股配资公司平台网站_最大炒股配资平台_专业的正规实盘配资网站 @2013-2022 RSS地图 HTML地图